Ortega, epítome de hombre universal

Miguel Palma

Contexto histórico

Si nos remontamos a la primera mitad del siglo XX, nos daremos cuenta de que había por aquel entonces en nuestro país una multitud de personajes ilustres que conformaban una comunidad intelectual rica y variada. Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Pío Baroja, o Miguel de Unamuno son algunos de los ejemplos más conocidos para el gran público, exponentes además de las Generaciones del 98 y el 27.

Además de en nuestras letras, debemos destacar otras personalidades importantísimas en otros ámbitos, como son la filosofía y las ciencias. Ejemplos de estas personas son Blas Cabrera, magnífico físico canario amigo del excelso Albert Einstein, creador de la Teoría de la Relatividad, Santiago Ramón y Cajal, ganador del Premio Nobel de Medicina de 1906 junto a Camilo Golgi por sus enormes avances y contribuciones a la expansión del conocimiento sobre el sistema nervioso. También destaca María Zambrano, malagueña y pupila del que considero que es la piedra angular de la filosofía española, José Ortega y Gasset.

¿Quién es Ortega y Gasset y qué significa para España?

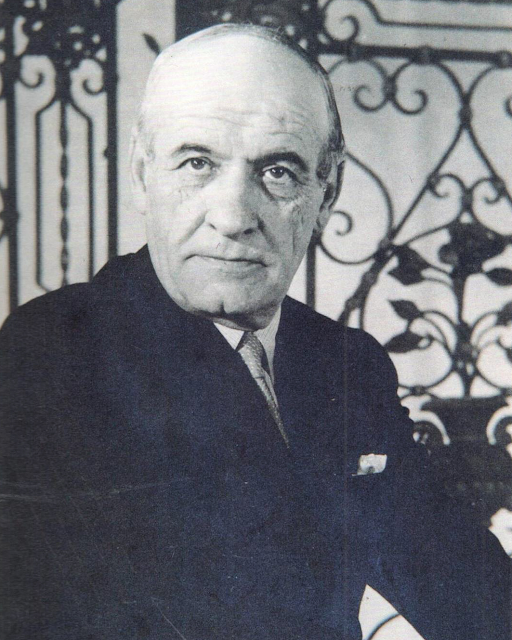

José Ortega y Gasset (1883-1955) fue un filósofo y ensayista español perteneciente al movimiento novecentista de principios del XX. Fundó la corriente de pensamiento raciovitalista y fue un gran exponente del perspectivismo, iniciado por Leibniz allá por el siglo XVII. Es considerada una de las figuras intelectuales más influyentes en la historia de España, y su obra caló de manera profunda e inspiradora en la de otros grandes filósofos, como podemos ver en María Zambrano, fundadora de la razón poética. Sirvió como nexo de unión entre la comunidad intelectual española y la europea dadas sus estancias académicas en otros países. Fue, por su estilo, un gran exponente para todos los autores de la Generación del 27, sirviendo de nexo de unión con la del 98. Conoció en 1923 a Albert Einstein cuando este visitó España, y publicó un artículo denominado “El sentido histórico de la teoría de Einstein”, por lo que también se interesó por las ciencias.

Además, Ortega trascendió la barrera de la filosofía como tal y dio el paso a la política, llegando a ser Diputado por León en el Congreso. Es en la obra “Dos visiones de España” donde se recoge una buena parte de su pensamiento político, en este caso, sobre el asunto catalán, poniéndolo en comparación con el del por aquel entonces presidente de la República, Manuel Azaña. Su carácter más reformista se evidenciaba en el ámbito de la cultura, donde él comprendía que España era un país que necesitaba un incentivo intelectual y culturizante para alcanzar el nivel de otras naciones de Europa. A pesar de haber sido una persona de ideología liberal, sus ideales chocaron con los de una derecha católica y monárquica, dado su agnosticismo, su republicanismo y su defensa del laicismo.

Es por todo eso por lo que podemos concluir que Ortega y Gasset es una figura clave en el pensamiento de la España del siglo XX, tanto a nivel filosófico y cultural como a nivel político.

Primeros años de Ortega

José Ortega y Gasset nació en Madrid, el 9 de mayo de 1883, en el seno de una familia burguesa y acomodada, de ideales ilustrados y con una fuerte influencia política y periodística. Sus padres eran José Ortega Munilla y Dolores Gasset Chinchilla. Ortega y Gasset participó de manera frecuente y activa en el periódico El Imparcial, fundado por su abuelo y dirigido posteriormente por su padre.

Ortega comenzó sus estudios universitarios en 1897, en la Universidad jesuita de Deusto, en Bilbao, y los continuó en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, donde se licenció en el año 1902. Dos años más tarde, en 1904, con la tesis Los terrores del año mil. Crítica de una leyenda, se doctoró en la misma universidad.

En 1905, Ortega viajó a Alemania para continuar con sus estudios, viviendo en Leipzig, Nuremberg, Berlín, Colonia y Marburgo, siendo esta última su máxima influencia en la corriente neokantiana de los filósofos Cohen y Natorp. Desde aquel entonces, Ortega fue un apasionado de la filosofía y la ciencia alemanas. Esto último no es de extrañar, puesto que desde su juventud siempre había sido un ávido lector de Nietzsche, máximo representante de la filosofía germana del siglo XIX.

En 1909, ya de vuelta en España, fue designado profesor numerario de psicología, lógica y ética en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid. Al año siguiente, en 1910, ganó la cátedra de metafísica de la Universidad Central de Madrid y se casó con Rosa Spottorno.

Desde la adultez hasta la muerte

El período que comprende la madurez de Ortega y Gasset comienza en 1911, con el nacimiento de su primer hijo, Miguel Ortega Spottorno, que más adelante estudiaría medicina. Soledad Ortega Spottorno, su primera hija, fundadora y presidenta de honor de la fundación Ortega y Gasset, nació en 1914, y su segundo hijo varón, José Ortega Spottorno, fundador del famoso periódico El País y la reconocida editorial Alianza, en 1916.

A partir de 1915, Ortega comienza a florecer en el mundo de la filosofía española. En el mismo año comenzó a dirigir el semanario España, y en 1917, como colaborador de El Sol publica, aunque en un formato distinto al actual, las obras España invertebrada y La rebelión de las masas, dos de las más conocidas, que marcarían su pensamiento político más esencial.

Urgoiti, un famoso editor y periodista, fundó en 1920 la editorial Calpe, en la que Ortega dirigió una sección llamada Biblioteca de ideas del siglo XX. Siguiendo en el mundo del periodismo, el filósofo fundó en 1923 La Revista de Occidente, dirigiéndola hasta el año del estallido de la Guerra Civil, 1936. En nuestros días, esta revista sigue existiendo, y en ella se publican de manera mensual ensayos y artículos académicos sobre diversos temas culturales de la ciencia y las humanidades. De hecho, Ortega publicó su obra Rectificación de la República aquí. Como promotor de la cultura, incitó a la traducción y análisis de las obras filosóficas y científicas de los más grandes autores de su época, tales como Husserl, Russell o Spengler.

En 1931, con la declaración de la Segunda República, se une a Pérez Ayala y Gregorio Marañón y funda la Agrupación al Servicio de la República, de tinte liberal y republicano, que no pretende ser un partido político, sino tiene como objetivo servir de grupo de unión de intelectuales con intenciones de construir un nuevo Estado, siguiendo la estela de la famosa frase orteguiana: “¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”

Finalmente, acabaron presentando asociados dentro de la candidatura republicano-socialista, donde tuvieron una representación no desdeñable de trece diputados en las Cortes. Entre estos se encontraban, como es evidente, los fundadores de la agrupación, Pérez-Ayala, Ortega y Marañón.

Durante el único año que estuvo como diputado (1931-1932), protagonizó debates sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el papel de la Iglesia en el Estado, y elogió la reforma militar de Manuel Azaña, describiéndola como: “La gran hazaña de Azaña”. Sin embargo, viendo el cauce que la República estaba comenzando a tomar, la criticó severamente en diciembre de 1931 con su discurso Rectificación de la República.

Ortega, en su obra En cuanto al pacifismo, cuenta que, en 1936, debido al estallido de la Guerra Civil, firmó junto a Marañón y Pérez-Ayala un documento en contra del golpe de estado militar y a favor del gobierno republicano. Apenas unas semanas después, se exilió, iniciando un largo periplo por diversos países de Europa y América (Francia, Países Bajos, Argentina y finalmente Portugal) que se extendería hasta su muerte. Sin embargo, en 1945 comenzaría de nuevo a vivir en Madrid, donde fundó el Instituto de Humanidades, dada la renuencia de la Universidad a devolverle su cátedra. En sus múltiples viajes a Alemania, país que, como hemos resaltado, Ortega amaba y definió como su segunda patria, tuvo la oportunidad de expresar sus ideales filosóficos con total libertad, teniendo un significativo impacto en la Europa de aquel momento.

Finalmente, Ortega y Gasset, icono intelectual del siglo XX, murió en su casa de Madrid, en la calle Monte Esquinza, a la edad de 72 años, el 18 de octubre de 1955.

Perspectivismo

Nos adentramos en la obra fundamental de la filosofía de Ortega, su piedra angular, el perspectivismo. Para comprenderla, lo primero que debemos hacer es definir las dos teorías con las que él aseguraba discrepar, el objetivismo y el subjetivismo.

El objetivismo es una doctrina filosófica desarrollada por la filósofa Ayn Rand, y ha estado presente en toda la historia de la filosofía sirviendo de base al racionalismo. Sostiene que existe una realidad independiente a la de la interpretación del individuo. Por eso, propone que para poder alcanzar la verdadera descripción del mundo que nos rodea hemos de prescindir de las características y peculiaridades del sujeto, valorándolo todo de una manera objetiva. Esta doctrina relaciona la individualidad del hombre con el error, y la lleva directamente al subjetivismo, que supone lo contrario. En definitiva, según Rand, la idea de perspectiva resulta absurda, puesto que de existir la verdad, esta va más allá de cualquier perspectiva, siendo algo universal, alcanzable con métodos objetivos.

El subjetivismo, sin embargo, es radicalmente opuesto al objetivismo de Ayn Rand. Los rasgos y características del sujeto determinan el conocimiento que este puede llegar a alcanzar. En comparación con el objetivismo, este defiende que la hipotética verdad universal objetiva se ve necesariamente influida por las cualidades o la psicología del sujeto cognoscente. Es por eso que se puede concluir que el subjetivismo es, en última instancia, una forma de relativismo gnoseológico.

Ortega, con su perspectivismo, pretende trascender los límites de estas dos teorías y llegar a una solución más esencial. Para ello asegura que la realidad no es un ente único, sino uno múltiple. Afirma que la perspectiva no es aportada por el sujeto, sino por el objeto, dado que la realidad no ofrece una única faceta, sino muchas, que cada uno percibe de una manera diferente dependiendo de la perspectiva del objeto. Ortega recrimina al objetivismo el excesivo protagonismo del objeto en el proceso cognoscitivo, y al subjetivismo el desmedido papel del sujeto en detrimento del objeto. Finaliza diciendo que el objeto cognoscible y el sujeto cognoscente constituyen una unidad indisoluble, realizando de esta forma una síntesis de ambas posturas.

Gasset afirma que el objetivismo es incorrecto puesto que toda experiencia cognoscitiva debe descansar de manera inevitable en un punto de vista que debe ser múltiple. Las divergencias entre las realidades que perciben los sujetos y las relaciones de estas con los contextos y situaciones que se le plantean a cada uno no son falsas, sino reales. En conclusión, los rasgos de cada ser no son obstáculos para la consecución del verdadero conocimiento, sino el medio por el cual obtienen su fragmento de la realidad correspondiente. Si existiese el término de verdad universal y absoluta, esta sería posible solamente con el consenso y la unión de todas las perspectivas, no privilegiando una ante las demás. Además, este concepto sería esquivo para el hombre, y tan solo un ente similar a lo que convencionalmente es denominado como Dios sería capaz de apreciar este fenómeno.

Sin embargo, el subjetivismo también es, según Ortega, erróneo. Para él, las diferencias entre las perspectivas no las hace falsas ni estériles como mecanismos para llegar a conocer la realidad, puesto que no hay solo una realidad, sino muchas. Esta es múltiple. Hay gran diversidad de panoramas, todos ellos válidos y verdaderos. La perspectiva forma así parte de la realidad, haciendo que una realidad que se ofrezca de manera idéntica a distintos sujetos es imposible, dado que cada uno de ellos observa una perspectiva distinta del objeto.

Raciovitalismo

Al final de su vida, Ortega crea un modelo de la razón llamado “razón vital” o “raciovitalismo”, que sirve como método de superación de la imperante “razón pura” de la Edad Moderna. El motivo de esto es que, aunque el modelo puro de razón era muy útil para la obtención de conocimientos en la rama de las ciencias naturales, no ocurría lo mismo con las humanidades, que requería de algo más para la interpretación del pensamiento y la heurística.

Es importante recalcar que Ortega llegó a este modelo de razón a una edad avanzada, por lo que su evolución es gradual y recorre distintas corrientes filosóficas desde su juventud. Podemos dividirla en tres etapas, cada una caracterizada por una corriente distinta.

En este periodo, Ortega entiende la vida misma como la base del racionalismo, siendo el individuo y la realidad (con sus circunstancias) una misma unidad indisoluble. Es, por ende, imposible separar al sujeto de la realidad, no se le otorga prioridad a ninguna de las partes del todo, por lo que no existe un yo que pueda separarse de la realidad ni una realidad que pueda separarse de un yo.

En su obra Meditaciones del Quijote, Ortega enuncia su célebre máxima raciovitalista: “Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo”, haciendo referencia a la indisolubilidad del yo y de su entorno, tanto el más inmediato como el más profundo o espiritual. Todo forma parte del individuo.

Ortega comprende que la vida del hombre se puede dividir en vida individual, en la que el sujeto tiene el poder de decidir sobre lo que va a hacer o ser en su vida, siendo lo decisivo en el individuo su proyecto vital, determinado enteramente por la razón, y vida social, donde la razón (la misma vida) se vuelve historia, puesto que el hombre es un compuesto de lo que fue, es y será. La vida humana tiene una dimensión también social dado que el sujeto interactúa con otros, que forman parte de la realidad y las circunstancias que conforman el yo.

Hemiplejía moral y asunto catalán

Si a Ortega nos referimos, podríamos definirlo como una persona liberal, aunque sin embargo, para nada con unos ideales de una persona de derechas, dada su defensa del laicismo, su agnosticismo y su ferviente republicanismo. Es por eso que, estando en un territorio de nadie, pudo permitirse enunciar la siguiente máxima:

“Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral”

Esta se refiere al individuo que, más allá de su pertenencia a una ideología política determinada, es incapaz de pensar de una forma más extensa y profunda, quedándose encerrada entre las vallas del “dogmatismo político”, haciendo así una analogía con las personas que padecen de parálisis motora en la mitad de su cuerpo.

Sobre el pensamiento de Ortega en lo que respecta al asunto catalán, podemos decir que fue todo un visionario, puesto que la frase que enunció en el Congreso allá por 1932 sigue vigente en nuestros días:

“Digo, pues, que el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar; que es un problema perpetuo, que ha sido siempre, antes de que existiese la unidad peninsular y seguirá siendo mientras España subsista; que es un problema perpetuo, y que a fuer de tal, repito, sólo se puede conllevar”

José Ortega y Gasset (1932)

El tema de nuestro tiempo (1923)

En El tema de nuestro tiempo, Ortega defiende que toda época tiene una finalidad o una misión, y los hombres, si no se preocupan de realizarla y viven anclados al pasado, no viven a la altura de sus tiempos. Considera que la época en la que vive está dominada por un espíritu filosófico decadente que debe ser superado con nuevas creencias y experiencias culturales. Según él, cada etapa de la historia está organizada e inspirada en ciertos principios. Tal es el caso, por ejemplo, de la Edad Moderna, basada en el idealismo y el racionalismo.

España es, en palabras de Gasset, el más puro ejemplo de un pueblo que no ha vivido a la altura de sus tiempos. Jamás ha sido moderno porque no le han interesado los principios rectores de la modernidad, sin embargo, dicha desventaja se vuelve positiva si pensamos que, efectivamente, si se supera el pensamiento de un tiempo para emigrar a otro totalmente diferente, España tiene posibilidades de integrarse a este de manera rápida, pudiendo así resurgir de manera impetuosa.

La rebelión de las masas (1929)

Ortega y Gasset escribe esta obra a finales de la década de los años veinte, en el contexto de la dictadura de Primo de Rivera. En ella introduce conceptos sociales de su tiempo, lo que él llama el hombre-masa, el conformista al que la vida le parece fácil, que se siente en control de la realidad que le rodea y que no se somete o siente sometido a nada ni a nadie. Es un individuo egoísta y mimado, un ser cuya máxima preocupación es él mismo. Podríamos, de hecho, equipararlo sin el riesgo de cometer errores, al hombre del siglo XXI.

El problema llega cuando la ideología del hombre masa se impone en la sociedad, lo que la hace vaga, irrespetuosa e intelectualmente perezosa. La rebelión de las masas es, en definitiva, un relato sobre el triunfo de la vulgaridad en la sociedad de la época.

El sentido histórico de la teoría de Einstein

He mencionado al principio de este breve ensayo, en la introducción, que Ortega y Gasset conoció a Albert Einstein, el ilustre físico alemán, en 1923, cuando este visitó la ciudad de Toledo. Tal encuentro debió tener, a la fuerza, una significación en el pensamiento inquieto de Ortega, que lo llevó a redactar un breve ensayo de once páginas, donde se describen las implicaciones filosóficas de los efectos físicos de la teoría de la relatividad, que asienta las bases de un nuevo universo más susceptible de ser reflexionado que el newtoniano.

Comentarios

Publicar un comentario