La arquitectura del saber

Miguel Palma

Si nos vamos a la “Metafísica” de Aristóteles, una de las obras más relevantes de la historia de la filosofía, podremos observar que sus dos primeros capítulos están caracterizados por máximas que nos resultarán muy familiares. El primero de todos contiene como primera oración la siguiente: “todo los hombres, por naturaleza, desean saber”; el segundo destaca la idea del asombro como un estadio previo al filosofar, esto es, a la admiración del mundo como un estado previo a la reflexión voluntaria acerca del mismo. Estos dos planteamientos, sin duda relevantes y fundamentales en la tradición no ya solamente filosófica, sino también cultural e intelectual de Occidente, pueden articularse a su vez con la concepción del saber como un complejo arquitectónico.

Cabe preguntarse, a colación de la primera máxima aristotélica, matices acerca de esta que puedan relacionarse con la comprensión que hoy tenemos del conocimiento en su expresión más universal y omnímoda. No parece caber duda o réplica alguna en lo que respecta a la naturaleza más general de la expresión: todos, desde que nacemos hasta que morimos, mostramos interés o curiosidad por diversos aspectos de nuestro mundo, y a la vista está esto si se analiza con cierto ahínco la entera historia intelectual de la humanidad. Ahora bien, el género humano ha explotado esta característica desde perspectivas múltiples, desde enfoques diversos, de ahí que no solo exista un tipo de conocimiento, sino muchos, es decir, una diversidad. La historia de la genialidad es a su vez una historia de la pluralidad; a lo largo de los tiempos no solo han proliferado individuos egregios en un único ámbito del saber, sino en muchos. Existieron en el Renacimiento, por ejemplo, Miguel Ángel y Rafael Sanzio, destacados artistas. A su vez, durante el siglo XVIII despuntaron individuos como Immanuel Kant, D’Alembert o Émilie du Chatelet, quienes se circunscribieron al ámbito de la ciencia y la filosofía justo en el exacto momento en el que la divergencia metodológica de estos saberes empezaba a acentuarse. Ya en el siglo XIX, Beethoven deleitó a Europa con su música, que comenzaba a romper con el canon de las melodías neoclásicas y sembraba la semilla del romanticismo. A finales del mismo siglo y a principios del XX, destacaron en la literatura personalidades como Émile Verhaeren, Federico García Lorca y Hugo von Hofmannsthal, poetas, o Miguel de Unamuno, Virginia Woolf y Stefan Zweig, pilares fundamentales de la novela. Podría continuarse con esta retahíla de nombres y ocupaciones intelectuales, pero a mi parecer el mensaje es claro: el ser humano, además de amar por naturaleza el saber, ha sido capaz de desarrollarlo desde múltiples puntos de vista y de diferentes maneras. Cada arte o campo del conocimiento no es más que un enfoque distinto de ese asombro previo. Ahora bien, es aquí donde entra en juego uno de los errores más comunes en los que solemos caer en el día a día, quizás como consecuencia del ultraeconomicismo utilitarista característico de la sociedad en la que nos hallamos inmersos: el no saber relacionar unos saberes con otros. O lo que es lo mismo, el no saber apreciar, como se mencionaba hace tan solo unas líneas, la belleza arquitectónica de la sabiduría en su conjunto.

Me explico: en los últimos tiempos, impera la opinión de que desde muy jóvenes debemos decantarnos por una categoría o un sector del saber. Así, a los quince o dieciséis años es obligatorio que nos decidamos estricta y absolutamente por elegir las humanidades o las ciencias, la historia o las matemáticas, la filosofía o la física, la música o la anatomía, asumiéndose de esta manera un dualismo social total e irreversible capaz de distinguir apresuradamente entre cerebros lógicos absolutos y cerebros artísticos intachables. Esto es, si tomamos la afirmación de Aristóteles como certera, un atentado a la verdadera y sapiencial naturaleza humana. Solo se entiende una división así de brutal y antiintelectualista si observamos que su cariz no está en realidad adecuado a la esencia humana, sino a las lógicas de un sistema laboral y productivo determinado. Y lo peor es que hemos construido un mundo contemporáneo en el que cometer una atrocidad cultural de esta naturaleza es algo a lo que no podemos renunciar si queremos vivir de una forma digna. En otras palabras, la diferenciación es necesaria para medrar económica y socialmente. Pero es que resulta imposible no interesarse por la epistemología de Leibniz tras estudiar los fundamentos teóricos de la teoría de la relatividad de Einstein si estos realmente se han comprendido en profundidad. Es cosa antinatural que un aspirante a físico no reconozca en el campo de la filosofía herramientas y conocimientos de infinito y exquisito valor intelectual y académico. Y viceversa. Por seguir y matizar el ejemplo de la relatividad einsteniana, esto fue así precisamente porque la propia física tuvo que repensarse, esto es, como diría Jacques Derrida, “deconstruirse”, para asumir el nuevo reto epistemológico que admitir como válido algo de la admirable naturaleza de la insigne teoría de Einstein suponía. Y esto solo pudo hacerse mediante el uso y la expansión de la filosofía de la ciencia, concretamente gracias al nacimiento del positivismo lógico, engendrado principalmente por Albert Einstein y Hendrik Lorentz, físicos.

Algo similar ocurrió con el cisma en la fundamentación de las matemáticas que se puso de manifiesto a principios del siglo XX como consecuencia de la formulación de los Teoremas de incompletitud de Kurt Gödel, responsables de arruinar el “sueño axiomático” de David Hilbert. Las implicaciones filosóficas de este más que notable acontecimiento epistemológico fueron mayúsculas.

En un recorrido más general a lo largo de nuestra historia, veremos que pueden extraerse ejemplos de esta naturaleza en cualquier época. Así, aquello que propició la consumación del Antiguo Régimen y la violenta y ubicua explosión revolucionaria del siglo XIX no fue más que la difusión de los ideales ilustrados que se había venido produciendo durante el siglo previo. Si retrocedemos al siglo XVII, no será difícil darse cuenta de que el proyecto filosófico de René Descartes fue una consecuencia directa del espíritu imperante y las circunstancias históricas de su tiempo, que él contempló y analizó meticulosamente con la intención de reestructurar y encauzar. En los siglos VI y V a.C., el pitagorismo, la escuela de Pitágoras de Samos, se inspiró en la armonía matemática de la música para elaborar su primitiva filosofía natural. Y como estos hay muchos ejemplos más en los que se demuestra que el conocimiento, el saber, la historia misma del hombre, a pesar de lo que se nos hace creer durante nuestra juventud, no es una penitenciaria dividida en celdas inconexas, sino que más bien es una suerte de red, un tejido, que se mantiene vivo y unido gracias al intercambio de información que se da entre sus nodos principales.

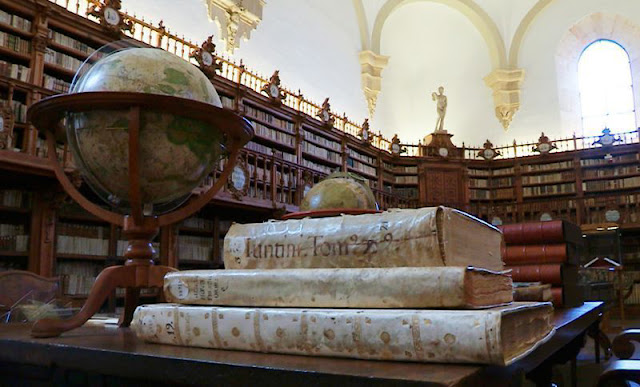

Es así como, volviendo a la metáfora inicial, podemos observar que el conocimiento ha de contemplarse con admiración como un magnífico complejo arquitectónico en el que la belleza no está exclusivamente en sus arbotantes, sus bóvedas o sus cimborrios, sino enteramente en la armoniosa conjunción de todos estos elementos, representantes de las distintas ramas del saber. Es nuestro deber, si además queremos llegar a conocernos a nosotros mismos, protegerlo, valorarlo y explorarlo.

Comentarios

Publicar un comentario